作者:李乾朗

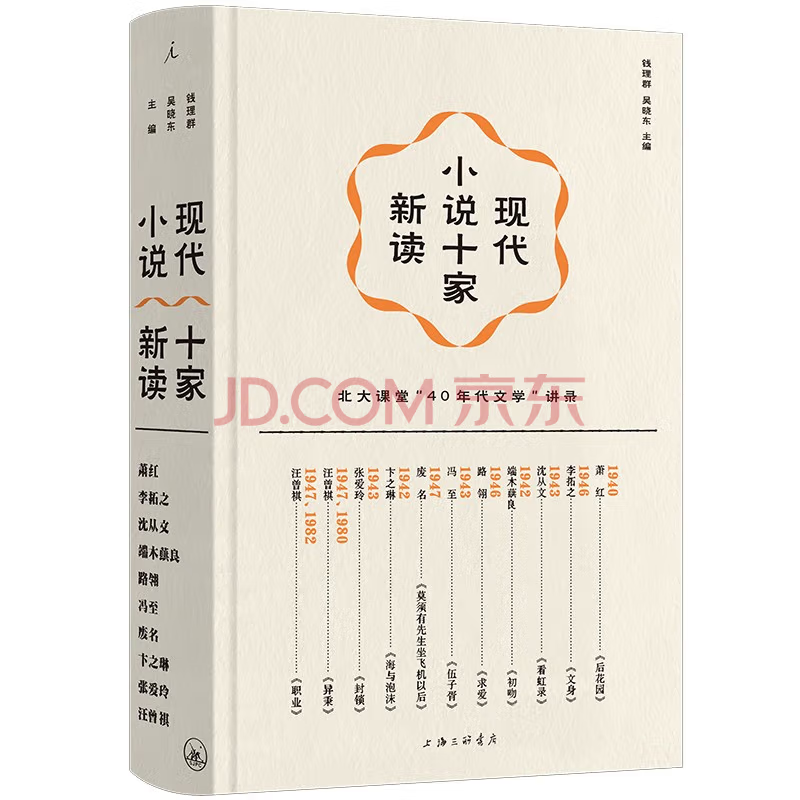

“这些作品在当时都处于‘边缘’地位……但它们又具有‘超前性’,在时代思潮发生变化的某一时刻,它们的价值会被重新承认。”(钱理群语)

作为“钱理群现代文学课”系列,这一本《现代小说十家新读》,先由钱理群教授在北京大学1995年秋季学期开设的“40年代小说研读”课程内容“开箱”整理而来。近30年后,当年亲历这次讨论课的北大中文系吴晓东教授领着新一代学子在前辈的光环下重释这些作品,加入了现代文学专业在读研究生新的解读文字,贡献了新的方法论视野。

两代接力的课堂,选取萧红、李拓之、沈从文、端木蕻良、路翎、冯至、废名、卞之琳、张爱玲、汪曾祺10位中国现代文学经典作家,从萧红《后花园》对人的存在的探讨,到张爱玲《封锁》是否“意义过溢”,再到汪曾祺《异秉》新旧两种版本的对读……以课堂实录、师生平等交流的形式,重返文学现场。

拒绝英雄主义,穿透战争废墟,发现战火中日常生活的价值与美,关怀个体生存状态……两代学人都对经典的内涵做出了属于自己一代人的阐释,也见证了我们现代文学经典的历久弥新。

.avif)