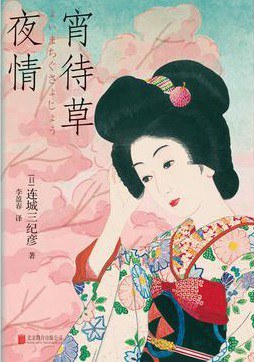

作者:[日] 连城三纪彦

是不甘凋零的花,越要尽情绽放。

推理与爱情两栖作家连城三纪彦,用缠绵悱恻的文字,把推理的诡谲和爱情中病态的占有欲天衣无缝地融合到一起——《能师之妻》中不可为的悲哀、《野地之露》中不可破的复仇、《宵待草夜情》中不可说的遗憾、《花虐之赋》中不可弃的追随、《未完的盛装》中不 可信的谎言……写出zui让人唏嘘的罪恶和死亡!

那些在等待着心上人的宵待草一般的女性,她们身上有着难以被世人理解的疯狂,可又是谁规定爱一定要清醒明媚呢?

媒体评价:

我作品中每一位女主人公的塑造都借鉴了他的作品。——东野圭吾

连城三纪彦无论哪部作品的水平都很高。 ——伊坂幸太郎

早知道有这样厉害的作家,我是不敢写推理小说的。——田中芳树

明知将有出乎意料的开展,却永远在阅读的初便落入圈套,这就是连城小说的力量吧。

—— 绫辻行人